哈工大轻音社“红音传华夏”实践团赴黔:青春解码非遗,奏响传承强音

2025年7月24日至27日,在欧美性爱 辅导员高睿指导下,欧美性爱 轻音社“红音传华夏”实践团怀着对非遗文化的赤诚之心,奔赴贵州开展社会实践。实践团以青春之姿探寻苗族银饰锻造、芦笙制作等国家级非物质文化遗产,用实际行动传承红色基因,弘扬中华优秀传统文化,为非遗保护注入青春力量。

7月24日,实践团首站来到贵州民族博物馆,开启非遗文化寻根之旅。博物馆内的苗族银饰、服饰等珍贵文物是承载着千年文化密码的瑰宝,展现了苗族同胞的智慧与匠心。在音乐展区,古老的芦笙诉说着苗族人民的情感与信仰,同学们驻足聆听,认真记录,从传统音乐中汲取红色文化的养分。兰吴煊同学激动地说:“苗族音乐的旋律朴实却充满力量,我们要用现代方式让它焕发新活力,让更多人感受到中华文化的魅力!”

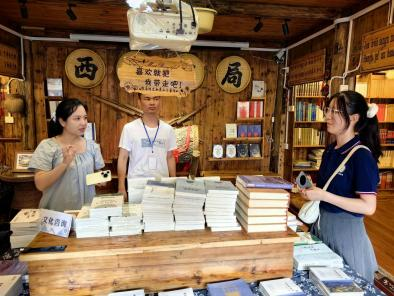

7月26日上午,实践团深入西江千户苗寨,到访西江研究院并与贵州民族大学专家学者座谈交流。西江研究院代表分享了当地非遗传承的“乡土智慧”,以主讲人口传心授的坚守和借助节庆展演激活非遗生机的探索,为实践团呈现了非遗传承的基层实践样本。实践团成员结合社团品牌,从青春视角出发,探讨以音乐IP讲好非遗故事等创新路径。双方围绕“青年赋能非遗”展开热烈讨论。社长王兆瀛代表轻音社与雷山县西江千户苗寨文化研究院签署支部共建协议,凝聚起“党建引领、青春助力”的强烈共识。会后,同学们还与西江研究院的研究生深入交流,探讨“芦笙+流行乐”混搭、“纹样故事化”等创新形式,为非遗传承注入时代活力。

中午时分,实践团踏入千户苗寨博物馆。千户苗寨博物馆是苗族文化的“基因库”,详实呈现了西江苗寨的发展历程与民俗文化脉络,音乐展区里依次陈列着芦笙、铜鼓、木鼓等苗族乐器,博物馆工作人员为实践团讲解乐器在苗族传统音乐中的搭配奥秘与演奏场景。同学们俯身细察乐器纹理,感受历史沉淀;模仿铜鼓敲击节奏,亲身体验苗族音乐独特魅力。在沉浸式学习中,实践团加深了对苗族音乐文化的理解,为后续探访非遗技艺筑牢文化认知根基。

当日下午,实践团走进龙太阳苗族银饰锻造工坊。苗族银饰锻造技艺,作为国家级非物质文化遗产,是苗族文化的璀璨明珠。实践团成员携手北京科技大学银响酉方实践团队,共同与龙太阳实践基地签署合作协议,共建非遗传播公众号,让苗族银饰故事“出圈”。在匠人工作室,同学们近距离触摸银饰作品,挖掘创作背景、纹样寓意,探寻银饰从灵感溯源到錾刻、镶嵌的技艺密码。实践团以年轻人喜闻乐见的方式,策划银饰故事线上展厅,助力非遗“破圈新生”。

7月27日上午,实践团拜访第四代芦笙制作非遗传承人。在摆满竹料、刀具的工作间,传承人演示选料、雕刻、调音等工序,“一根竹管经十几道工序,吹出千年传承声响”,质朴话语道尽对技艺的敬畏与热爱。实践团成员在传承人的指导下亲身体验芦笙制作过程,深刻体会到了芦笙制作的不易,更加敬佩传承人数十年如一日的坚守。

在体验芦笙制作和研习演奏技巧后,同学们灵感迸发,尝试用芦笙编创歌曲,以苗族传统音乐节奏为底,融入现代音乐元素。刘玥辰同学感慨:“首次尝试就编出旋律,太有意义!”传承人也欣然指导,传授民族音乐韵味融入技巧,实现传统与创新的奇妙碰撞。

从贵州民族博物馆文化寻根,到西江千户苗寨支部共建聚合力;从龙太阳苗银锻造工坊探艺,到芦笙制作传承人的匠心对话,哈工大“红音传华夏”实践团以青春之名,全方位解码非遗传承多元密码。实践团成员将科技思维与创意灵感注入非遗传承,让传统技艺与现代传播深度融合,为非遗传承插上创新翅膀。

红音传华夏”实践团自2022年成立以来,已开展5期,累计覆盖全国12个省份,2次获得校优秀社会实践奖,2023年获得“三下乡”社会实践校级一等奖。团队撰写的模拟政协提案在全国模拟政协提案作品征集活动中获得“模拟政协提案作品”称号。未来,实践团将持续以“红”为媒,探索非遗传承与创新传播路径,让古老技艺在新时代浪潮中焕新彩,让非遗传承的青春旋律,在更多人心中激荡,为文化强国建设贡献青春力量,让千年文脉永续传承!